Inhaltsverzeichnis

- Ziel des Projektes

- Ausgangssituation in Premnitz

- Planungsleistungen für die zukünftige Wärmeversorgung

- Transformation von 2025 bis 2030

- Wärmemanagement, Vernetzung und Cybersecurity

- Ausblick

- Partner / beteiligte Ingenieurbüros

- Weitere Informationen

Ziel des Projektes

Die elbe bioenergie GmbH hat das BEW Modul 1 für die Beantragung bei der BAFA gemeinsam mit Partnern im Jahr 2024 realisiert. Dafür wurde die initiale Machbarkeitsstudie durch die elbe bioenergie GmbH erarbeitet. Ziel dieser Phase war es, den grundsätzlichen technischen, wirtschaftlichen und ökologischen Ausbau des Wärmenetzes für weitere Stadtgebiete in Premnitz zu prüfen und auf belastbarer Grundlage die Genehmigungsfähigkeit zu schaffen. Dadurch konnten die hohen Anforderungen an den Transformationsplan für die Beantragung des BEW Modul 2 geschaffen werden.

Im Zentrum der Planung standen dabei eine differenzierte Bedarfsanalyse, die Bewertung verschiedener Wärmequellen, sowie die Entwicklung eines modularen Netzkonzepts unter Berücksichtigung späterer Erweiterungsoptionen. Durch die Betrachtung der gegebenen Vor-Ort-Bedingungen konnte eine systematische Darstellung der CO2-Einsparpotenziale dargestellt werden. Auch die Berücksichtigung regulatorischer Rahmenbedingungen durch die kommunale Wärmeplanung und Fördervoraussetzungen, war integraler Bestandteil der Projektskizze und des Transformationsplanes.

Ausgangssituation in Premnitz

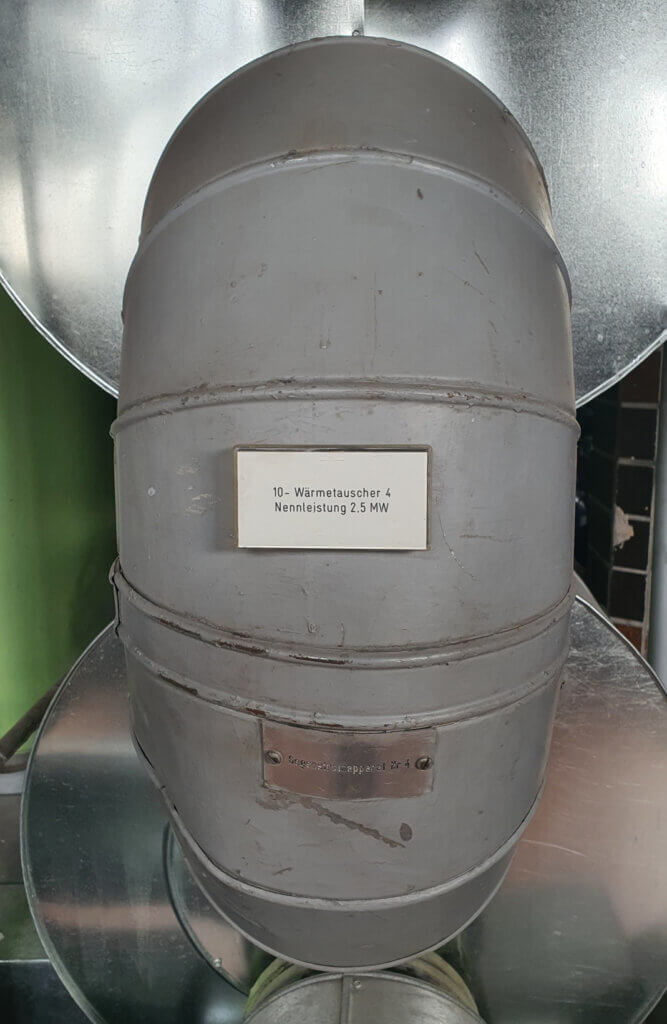

Die Stadt Premnitz an der Havel hat bereits seit den sechziger Jahren ein Fernwärmenetz. Dieses wird heute durch die Stadtwerke Premnitz betrieben. Die Versorgung wird über zwei Heizzentralen im Stadtgebiet sichergestellt, welche über Dampfleitungen an eine thermischen Abfallverwertungsanlage (Energy from Waste) angeschlossen sind. Das Bestandsfernwärmenetz besteht zum Teil aus alten Haubenkanälen. Einzelne Netzteile wurden bereits ab den 90er erneuert und durch KMR-Leitungen ersetzt.

Die alten Dampfumforstationen in den Wärmeübergabestationen sind seit den 60er in Betrieb. Es folgten in den letzten Jahrzehnten einzelne Modernisierungen und die Installation eines einfachen Monitorings.

Planungsleistungen für die zukünftige Wärmeversorgung

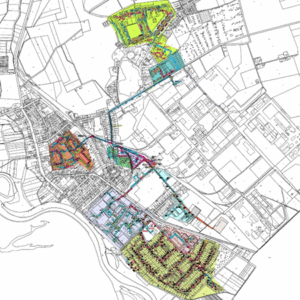

Im Rahmen des BEW Modul 1 in Premnitz wurde eine detaillierte Rohrnetzplanung erstellt, die sowohl topografische Besonderheiten als auch bestehende Versorgungsstrukturen berücksichtigt.

Durch die frühe Einbindung der ortsansässigen Wohnungsbaugesellschaften (PWG, WBG) konnten alternative Leitungsverläufe über die Grünflächen der Grundstücke beplant werden. Dies führt zu einer Kostenersparnis für die Realisierung und mindert auch den zeitweiligen Einfluss auf die örtlichen Verkehrswege. Ebenfalls ist eine schnellere Errichtung des Netzes dadurch möglich.

Der Großteil der Gebäude im untersuchten Gebiet wird derzeit noch über dezentrale Wärmeerzeugeranlagen auf fossiler Basis beheizt, die überwiegend aus den 1990er und frühen 2000er Jahren stammen. Durch den Umstieg auf Fernwärmeversorgung kann die Verbrennung von fossilen Energieträgern und der damit verbunden CO2 Ausstoß reduziert bzw. zukünftig vollständig vermieden werden.

Transformation von 2025 bis 2030

Ab dem Jahr 2025 sollen neue Stadtgebiete mit Fernwärme erschlossen werden. Die folgende Darstellung verdeutlicht den geplanten Ausbau der Fernwärme in Premnitz.

Wärmemanagement, Vernetzung und Cybersecurity

Im Zuge der Machbarkeitsstudie nach BEW Modul 1 wird in Premnitz nicht nur die technische und wirtschaftliche Machbarkeit eines zukunftsfähigen Wärmenetzes betrachtet, sondern auch die zunehmende Bedeutung von IT-Sicherheit, Resilienz und digitaler Steuerung in der Energieinfrastruktur berücksichtigt.

Insbesondere ist für die effiziente Betriebsweise eines Fernwärmenetzes künftig eine zentrale Steuerung notwendig. Für Premnitz ist vorgesehen, die Hausanschlussstationen über ein zentrales Wärmemanagementsystem zu vernetzen, das über verschlüsselte Mobilfunkverbindungen kommuniziert. Dieses System ermöglicht die kontinuierliche Optimierung der Netztemperaturen, Erkennung von Überlastsituationen sowie eine gezielte Laststeuerung in Spitzenzeiten. Somit erfüllt das Premnitz-Wärmenetz nicht nur die energetischen und ökologischen Kriterien der BEW-Förderung, sondern stellt auch die langfristige digitale Resilienz und Betriebssicherheit in einem zunehmend vernetzten Energiesystem im Zusammenhang mit der Sektorenkopplung sicher.

Ausblick

Ab dem Jahr 2025 ist die Realisierung der ersten Bauabschnitte geplant. Dabei sollen nicht nur Fernwärmeleitungen in den Stadtgebieten Dachsberg und Altes Zentrum verlegt und in Betrieb genommen, sondern auch die Hausanschlussstationen in den betroffenen Liegenschaften erneuert werden.

Partner / beteiligte Ingenieurbüros

- Auftraggeber – Stadtwerke Premnitz

- Stadtverwaltung – Stadt Premnitz

- Kommunale Wärmeplanung – watts.eco

- Geothermie Konzeptstudie – Geothermie Neubrandenburg GmbH

- Transformationsplan – CORDES + WINTERBERG GbR

- Bahndurchörterung – Ingenieurbüro Hübner & Münder GmbH

- Wohnungsbaugenossenschaft Premnitz eG

- Premnitzer Wohnungsbaugesellschaft mbH

Weitere Informationen

- Stadtwerkezeitung Premnitz (siehe Veröffentlichungen Juni 2024 und Dezember 2024)

- Informationen zur kommunalen Wärmeplanung – Bericht als Download